料理長

いつもありがとうございます。 求肥巻きは、前菜や酢の物、おせち料理の 定番の逸品なので是非習得してください。

Youtubeでも同じ内容を解説していますので、併せてご覧ください。

京料理いそべ料理長チャンネルhttps://www.youtube.com/watch?v=Yqs5xV38hCk&t=493s

求肥巻き(りゅうひ)とは

求肥昆布とは蒸した昆布を砂糖を溶かした酢液に漬け自然乾燥させたもので、

求肥巻きや菓子の代わりにもされてきました。

求肥(りゅうひ)の語源は諸説ありますが、和菓子の一種に求肥(ぎゅうひ)という

白玉粉に砂糖、水あめなどを加えて練り上げたもち状のお菓子があります。

唐時代の中国から伝来したもので当時は黒砂糖を多く使っており、

その色、感触が牛の皮に似ていることから牛皮(ぎゅうひ)と書かれていましたが、

食肉を忌み嫌う仏教思想から求肥(ぎゅうひ)と改められたそうです。

別名、竜皮昆布(りゅうひ)というものもあるので、いつしか

読み方と書き方が混同してしまったのではないでしょうか。

昔の料理人って当て字を使うの好きですからね~

用意する食材、調理道具

白身魚に塩をあてる

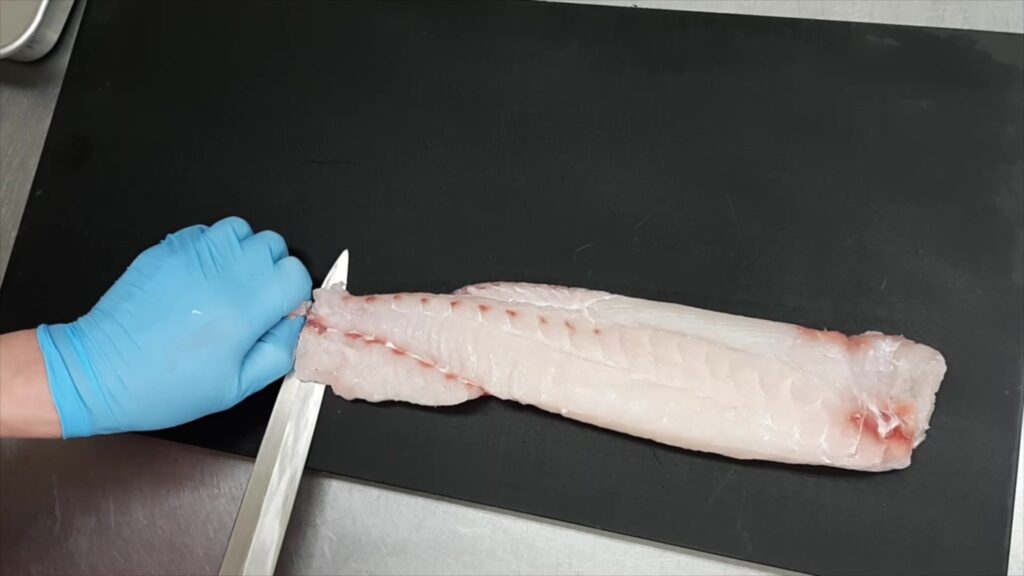

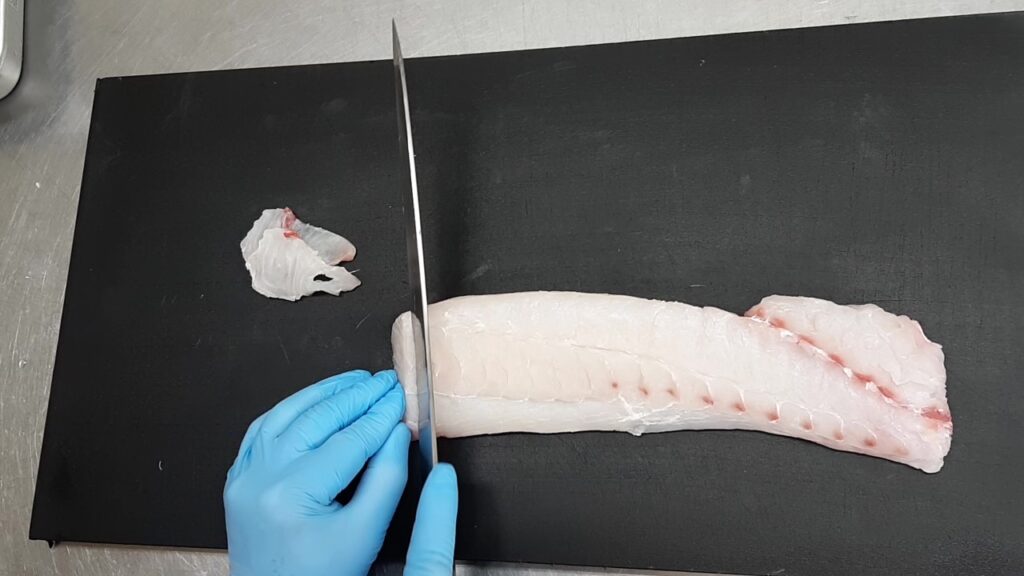

白身魚の皮をひきます。

白身魚に塩をあてます。

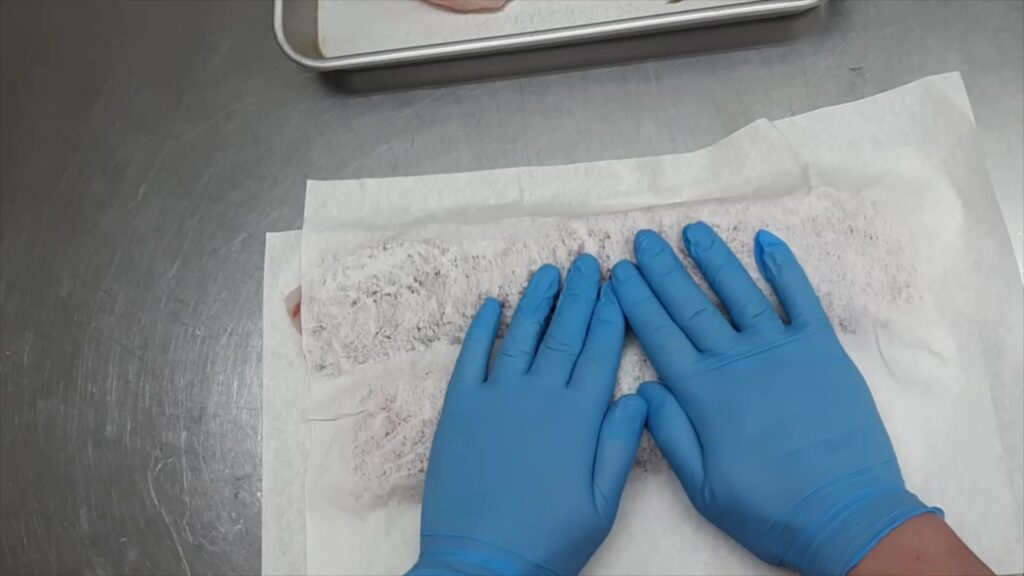

そのまま20~30分程おくと表面に水が出てくるので、それを保鮮紙ですいとります。

保鮮紙に白身魚をならべます。

上からも保鮮紙をあてて水気を吸い取ります。

保鮮紙一枚では吸い取れなかったので、もう一枚使いました。

水分をふき取りました。

へぎ身にして甘酢で洗う

水分を吸い取った白身魚をへぎ身にします。

厚さは2~3ミリです。

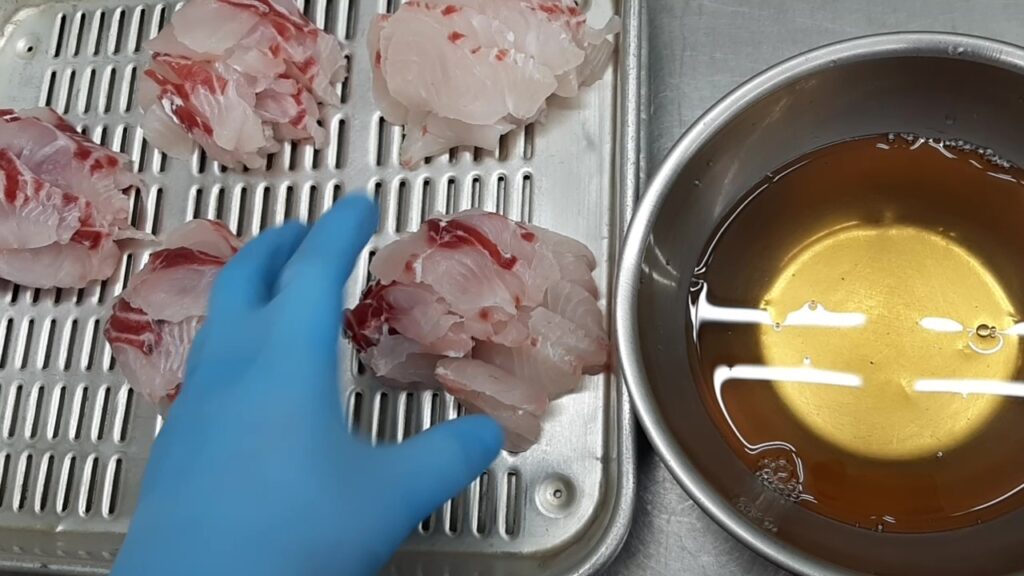

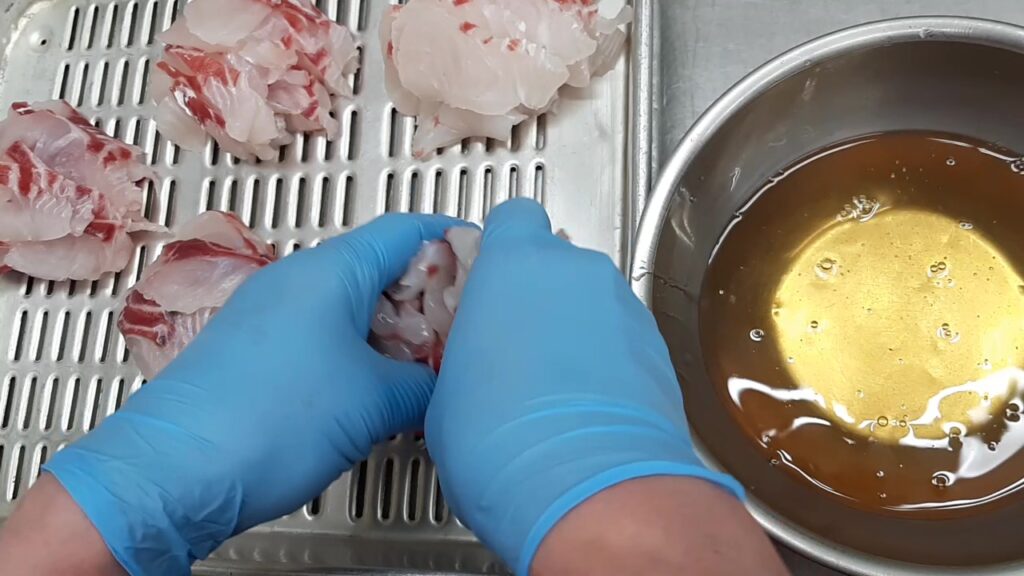

へぎ身を180gづつ計量します。

計量したへぎ身を甘酢であらいます。

甘酢の割合は、酢1800㏄、砂糖1㎏、塩35gを火にかけて砂糖塩が溶ける程度に加熱して木べらで混ぜながら溶かします。この時、酢は沸かさない方が良いです。

求肥昆布で巻く

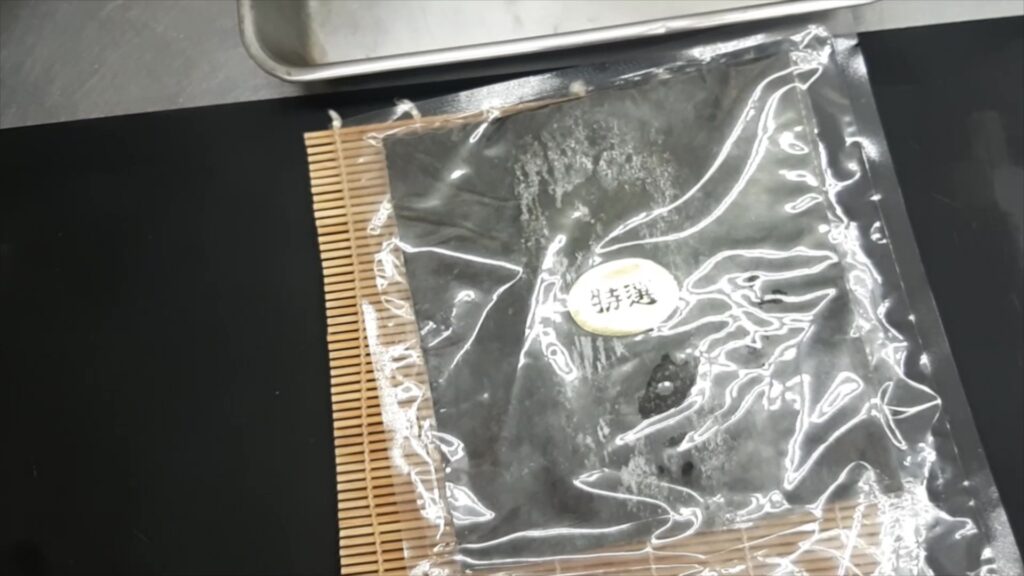

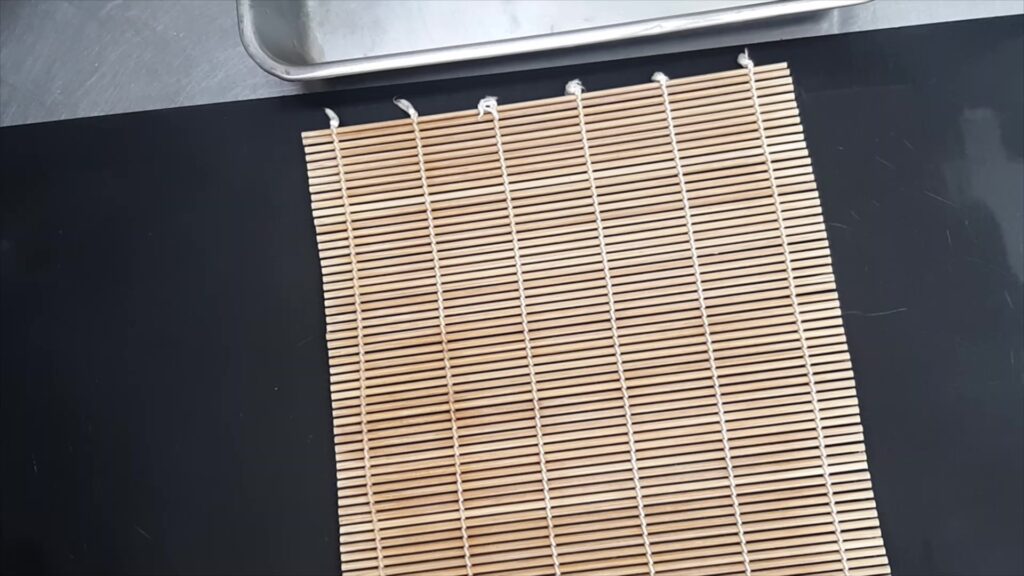

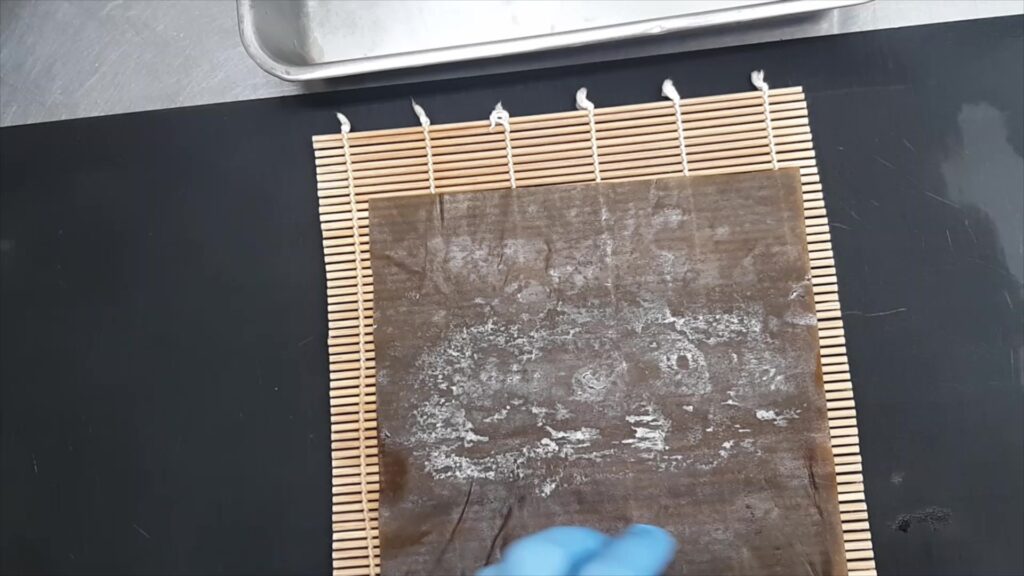

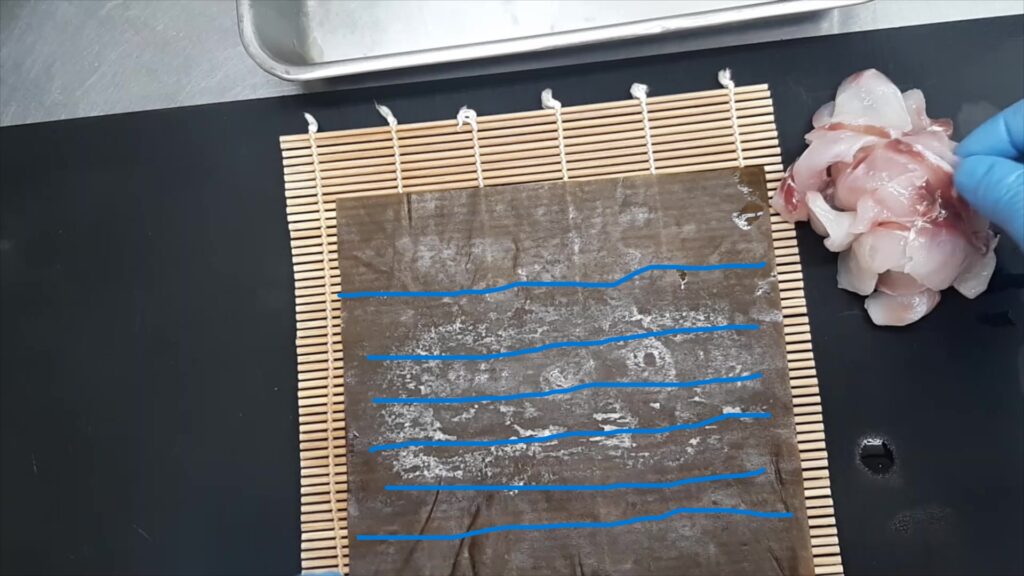

求肥昆布を巻き簾の上に広げます。

昆布の繊維が横になる様におきます。

昆布の上にへいだ白身魚を並べます。白身魚が均一になる様に並べます。

刻んだガリを芯に巻きます。

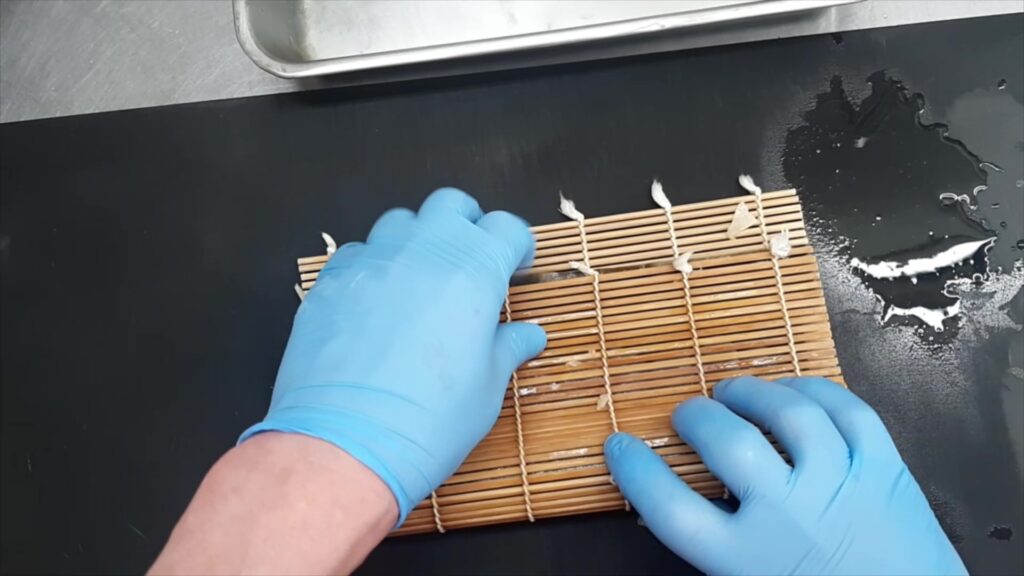

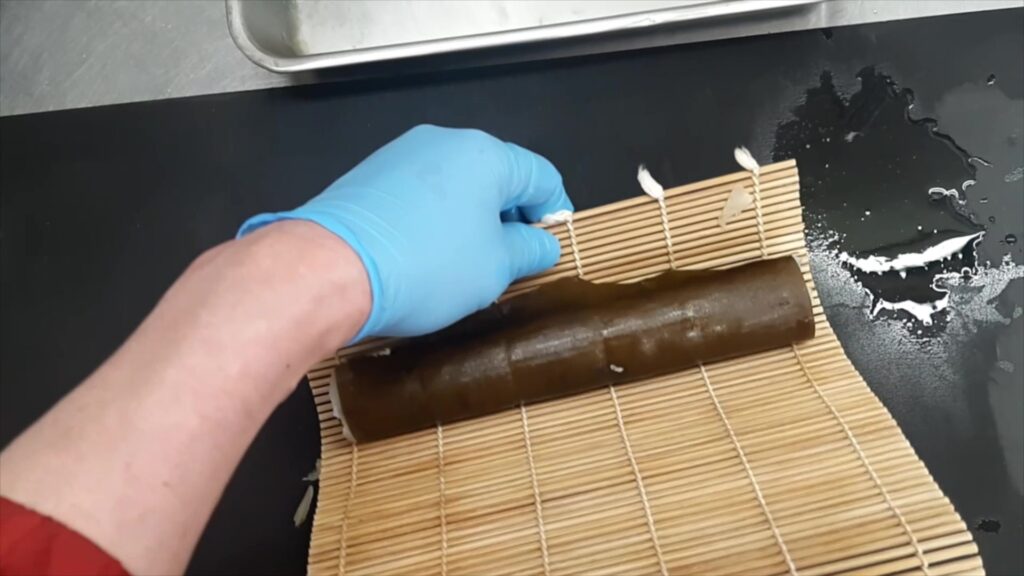

巻き簾を手前に引き寄せるように巻きしめます。

押し枠でねかせる

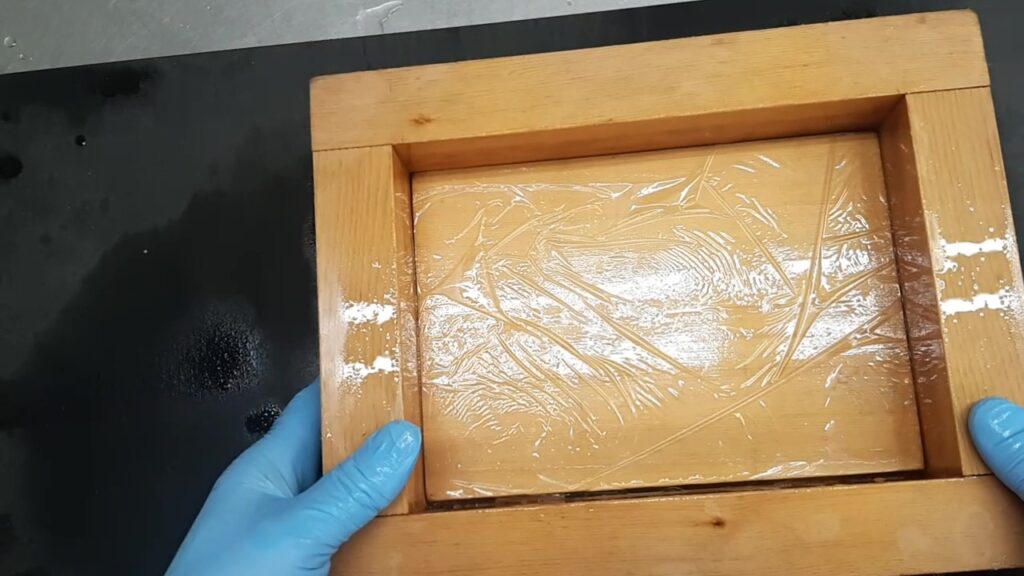

巻き簾でまいた昆布を押し枠に並べます。

押し枠などの木製品は必ず水で濡らしてから使います。 (水で濡らしてから使わないと直に調味料や食材の匂いや味が浸み込んでしまいます) ラップを使うと取り扱いが楽です。

重石をのせて冷蔵庫で丸一日寝かします。

保存方法

丸一日寝かしたら、蓋木と外枠を外します。

押し枠からはずして、一本づつラップして冷凍保存しておきます。

使う時は必要な分だけ解凍して適宜に切り出します。